时间轴

00:25 本期节目缘起于刘亦瓦老师的那篇广为流传的文章《成为女性主义者,有什么用?》(微信公众号【正面连接】,2022-09-25 ,mp.weixin.qq.com)【此处将“亦”错念成了li,抱歉】

04:25 如果全职爸爸们全都声明自己过得很开心,真的是在支持女权主义吗?

08:46 在现在的社会经济结构下,家务劳动和养育孩子必须要一方作出牺牲,要不然就只有“啃老”。【没有讨论“菲佣”一类的可能性,但那也不是真正解决问题的办法……】

12:34 育儿记——我就是你们的利维坦

15:00 难就难在日常生活永远也做不到日常化。

15:46 我做完饭也不想上桌吃。我的反思:如何让做饭的人真正能像其他的用餐者一样享受食物。

17:21 带娃的马太效应。

20:13 我在用我自己的生命去换孩子的成长。

21:46 我羡慕已在马斯洛第五层的岳父。

23:20 钱

26:01 家庭内部的暴力问题。

28:38 我妻子一直在谢我,其实我更想谢谢她……

30:44 谁带孩子多,孩子就应该跟谁姓 :)

33:34 男性的一种性别红利在于:一旦家务分配不公,他更容易觉察并动用“社会共识”来反抗。

37:19 研究人文学科的人,有条件不妨养一两个娃。你一辈子研究的不就是人嘛……

39:44 将从特权中将得到的东西转化成推翻特权的资源。

女权主义不是要人死,而是要人活的。三八节也是我的节日。

我做的菜:

我堆的雪人似乎也有中年危机……

女儿的自画像:

儿子现在已经能自己画连环画并讲故事了。下图是故事的第三幕:陷入泥潭的松鼠,却说服赶来吃它的老虎把自己给救了:

陪孩子玩沙子,好像也没有完全忘了专业。她在捏房子,我捏了个蘑菇云……

昨天的照片,这两个不知愁的活宝

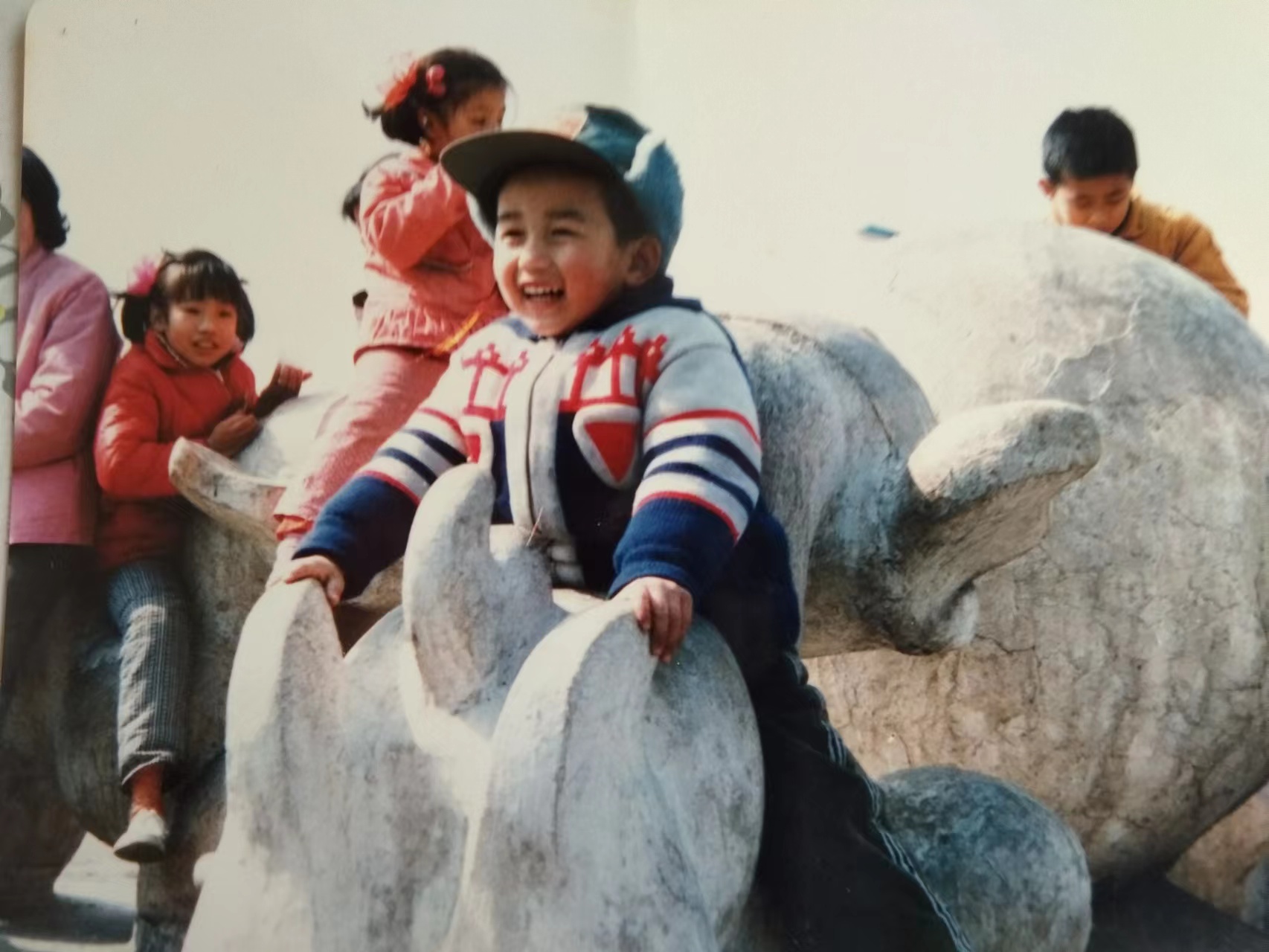

孩子的正脸是他们的个人隐私,就不放了,但可以放我的。

我儿子跟我的这一张有点像(当然他主要像他妈妈):

女儿跟我的这一张非常像:

最后还是要感谢我的妻子,也祝她国际妇女节快乐。

对了,我签名中的那句,出自她20岁时写的一首旧诗:

次韵黄仲则绮怀十六首

许将年少傲封侯,潦倒才知岁月愁。

一苇苍涯寻晚渡,三江云树幻同游。

甚因劳燕分银水,无奈鸳鸯羡白头。

千古盛筳谁不散,除非顷刻此生休。

除了唐人刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》与近人毛泽东的《和郭沫若同志》(七律、满江红各一首)外,和诗历来少名作。至于次韵、步韵就更不用说,盖因形式束缚,真情难达,不过是文字游戏罢了。但这首诗我却念念不忘,常读常新。

我亦如江水,从武汉漂泊至上海,终不免汇入大洋。

烟霞渐起,爽然自失。师友为云为树,亦或云树竟为师友?

江声浩荡,江水滔滔,来者可谏,往者莫招。

宽心勤体,可以永年,愿为君贺,仙寿恒昌。

1271

1271 135

135

我中学时的语文老师姓叶,援过藏,身材高大,喜欢拽文,被我那位爱损人的数学老师称为“叶狐狸”。叶老师乘车行船,同座的人偶尔会问起他的职业,他就回人家:Ren zhi huan。人家一脸茫然,他嘿嘿地笑,又重复一遍:“人之患哪”。还不懂,他再慢悠悠地念出来:“人之患在好为人师……”

读博到恍惚时,也曾痴想有一天被人称作Professor是什么感觉。

整天和年青人在一起,用人所未见的材料讨论尚无答案的问题,为人类的知识大厦添砖加瓦,这大概是世界上最幸福的职业之一吧。

但因我自身之外的原因,不得不暂时离开,是为最大的遗憾。

2022年的2月22日,在凯南发出他的“长电文”整整76年之后,我开始为学生们导读《全球冷战》。

冬日的阳光斜斜地射入教室,使课桌泛起橘黄色的柔光,将那些年轻的脸庞雕刻地愈发立体。

我陡然升起一种历史感,便在台上问大家:你们知道今天发生了什么重要的事情了吗?

课开在中午一点,台下的200多位同学们大多昏昏欲睡,茫然不知所以。

我说,十几个小时之前,普京已经签署命令,承认了乌克兰东部的两个“共和国”。有几个同学用手支起头,但大多数还是睡眼惺忪。

“可能……战争就来了。”我在讲台上平静地说。

写二砂那篇文章,如果少了实地的考察和那些照片,总会留下许多遗憾吧。

这里现在已是一片荒芜,但门卫就是说不通,死活不让我进去看一眼。在墙外,我望着二砂高耸的烟囱和灰白的围墙,想起了二十年前的那个夏天。

那年我在北京某报社实习。每天早上从魏公村地下室那280元一个月的床铺上翻身坐起,取出压在枕头下的白衬衣穿上,扎进唯一的皮带里。然后穿过发着霉味的过道,在一篇刷牙洗脸的喧闹中走向阳光,去往某个金碧辉煌的大酒店,参加亚太经合组织副外长峰会之类的活动。

偶有一次路过北大,不禁想进去看看。那时SARS已过,但进门查证的习惯却保留了下了,身份证也不好使。我与门卫说不通,沿颐和园路绕了半圈,心中不平,便蹬墙一跃而过,落地正是荷花塘,七月阳光下一池彩莲灿烂。

这次二砂的门卫又如此不通,我又一次悻悻地绕着墙。走到无人处,突然“技痒”,手都快要搭上去了。但心中的一个小人很严肃地拉住了我:喂,看看你自己呀,你已经不是二十年前那个闯荡江湖的外地青年了!你现在是“人民教师”!还是两个孩子的爹!这要是被抓了现行,跟院领导怎么交待?学生们又如何看你?自古有“爬墙头的和尚”,没有“爬墙头的教授”吧?(其实究竟有没有,我也不知道,为了说服自己居然把职称提了两级……)

内心纠结好久,还是被这个小人说服了。我想想实在无法面对学生和同事,便回头离开了。

但第二天我又来了,实习记者的经历毕竟留下了些痕迹,终于设法从正门进来,拍下了那些自己珍视的照片。

去年四月,上海空空荡荡。

偌大的校园里,只有我们的白色面包车在行走,一栋楼接一栋楼地给学生送饭。

而每个片区的“纠察队”防范之严,就好像我们要去抢劫这栋关着四百个零收入单身汉的宿舍楼一样。

然后回办公楼,就着这身大白,逐一给一个月都没人摸过的门把手消毒。

再然后便是“五月渡泸,深入不毛”,来到这深山老林之中。

昨天早上起来,窗外有三头白尾鹿在雪地中啃草,比前天看到的赤狐少一只,比前天见过的人多一个。

去年秋天,午饭后牵着两个孩子散步,一头黑熊摇摇摆摆地从前方穿过道路。我心下震恐,毕竟距离上次看见黑熊在儿子学校的操场上奔跑已经几个月了。相距百米,两只手上的孩子加起来不满六岁,转身跑肯定不行,只能保持面对熊的方向,拉着孩子慢慢向后退。

孩子满不在乎,熊逍遥而去,我脸色惨白,半个月没敢再走这条路。

这里有莽莽山林和漫天飞雪,有璀璨星空与浩渺苍穹,但它们都替代不了学生们闪烁的眼睛。

我安慰自己,这可能只是回忆的滤镜。

新的时代,自然有新的教学体验。

某次课间,一位同学来向我给她的室友请病假。我说没关系,不点名也不考勤,然后加了一句:“需要我录音然后发给她吗?”

话一出口我就后悔了。人家好不容易休息一下,我何必自作多情。

那位同学微微一笑:“不用的,老师,她可以看直播。”我也微笑,点点头,目送她离开后瞟了一眼悬在教室顶端的摄像头——竟不知观看监视的权限已经下沉至此……

可以看,自然可以录屏,可以传上网……

所以我也安全地讲,大家也安全地听,终于实现了“集体安全”。

如果需要的不是砥砺思想的磨刀石,而是装饰蛋糕的面点师,那有没有我,都一样。

于是觉得淡淡的。

世界广大,宇宙无穷,汲汲于“人之患”未免可笑。有所患,当患不知古今变化之幽微,未悟天下至大之达道。

果怀可传之道,必有可燃之灯。

我离开,他人继续。

谁的去路好,唯有神知道。