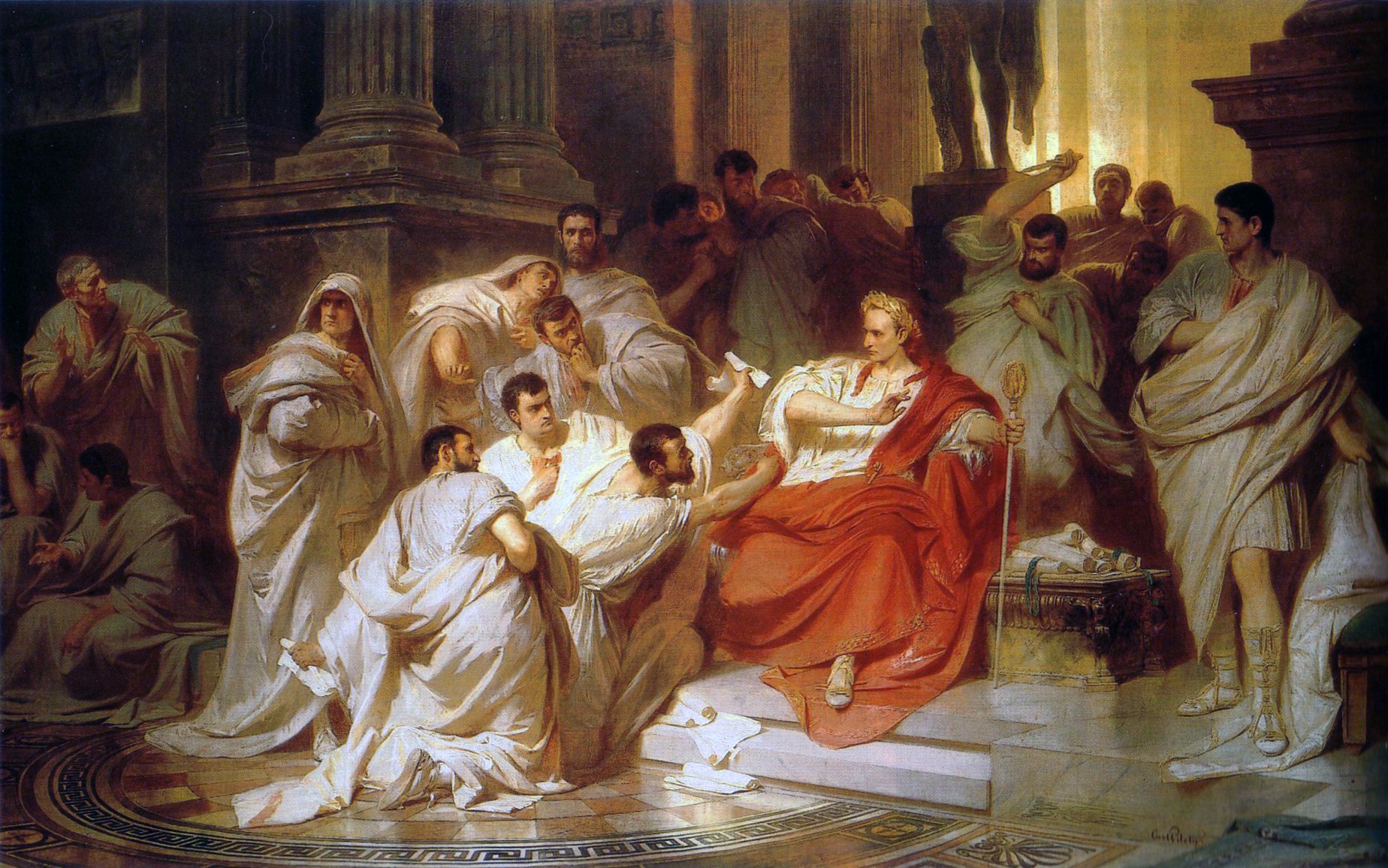

各位龙友久违了!传统上,2069年前的今天(公元前44年3月15日)是凯撒被刺之日(Idus Martiae),莎士比亚曾在《裘利亚·凯撒》(Julius Caesar)一剧中发出振聋发聩的提醒:“Beware the Ides of March!”

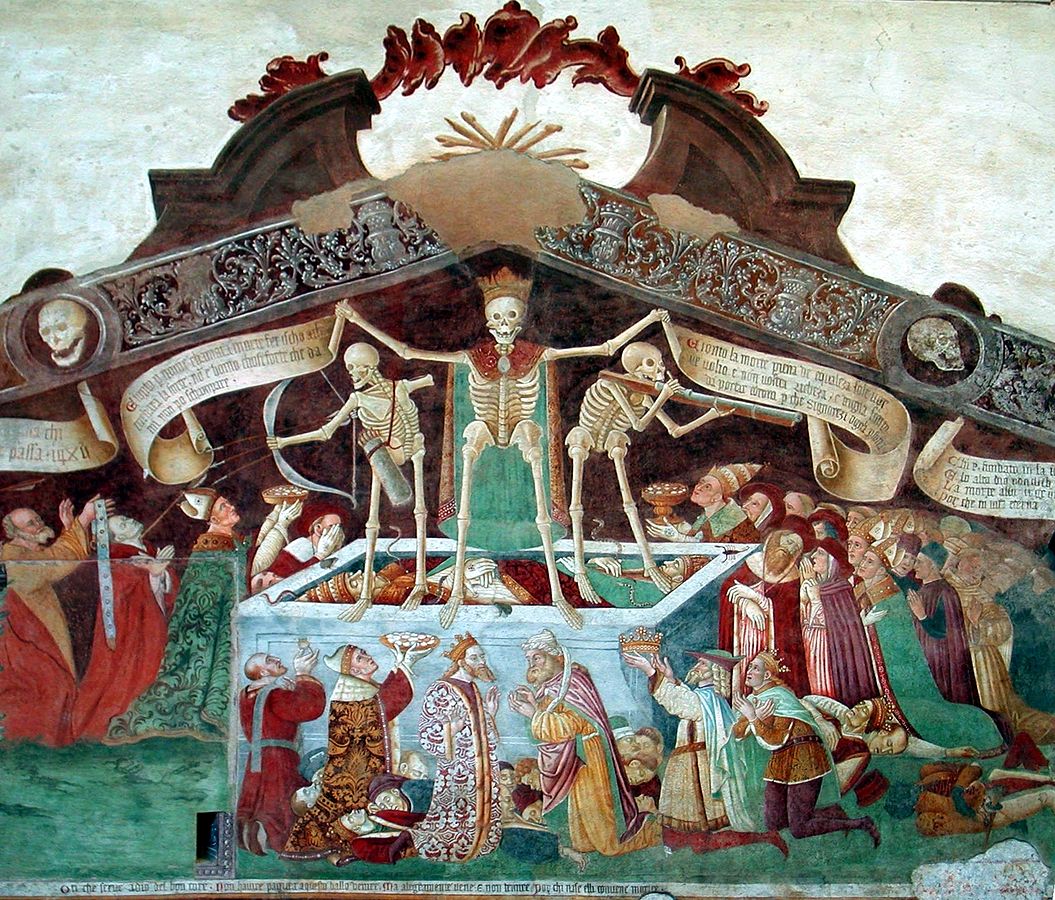

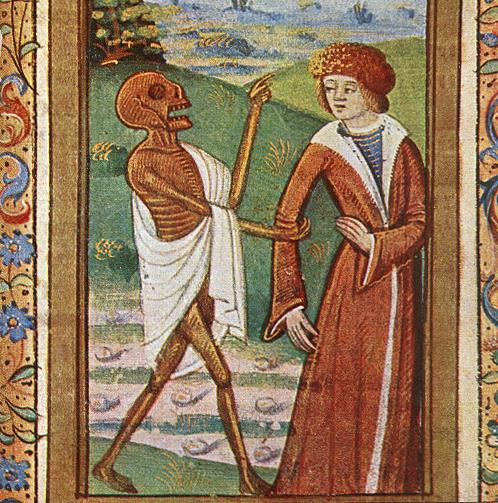

在这个几家欢喜几家愁的日子里(古罗马历中曾以这一天作为新年第一个满月,也即真正新年的开始),我们将一起来回顾中世纪文学和艺术中的“鄙夷尘世”(contemptus mundi)和“死亡预警”(memento mori)主题,哈哈哈哈哈哈哈!(死神的笑声)

The Murder of Caesar by Karl von Piloty, 1865

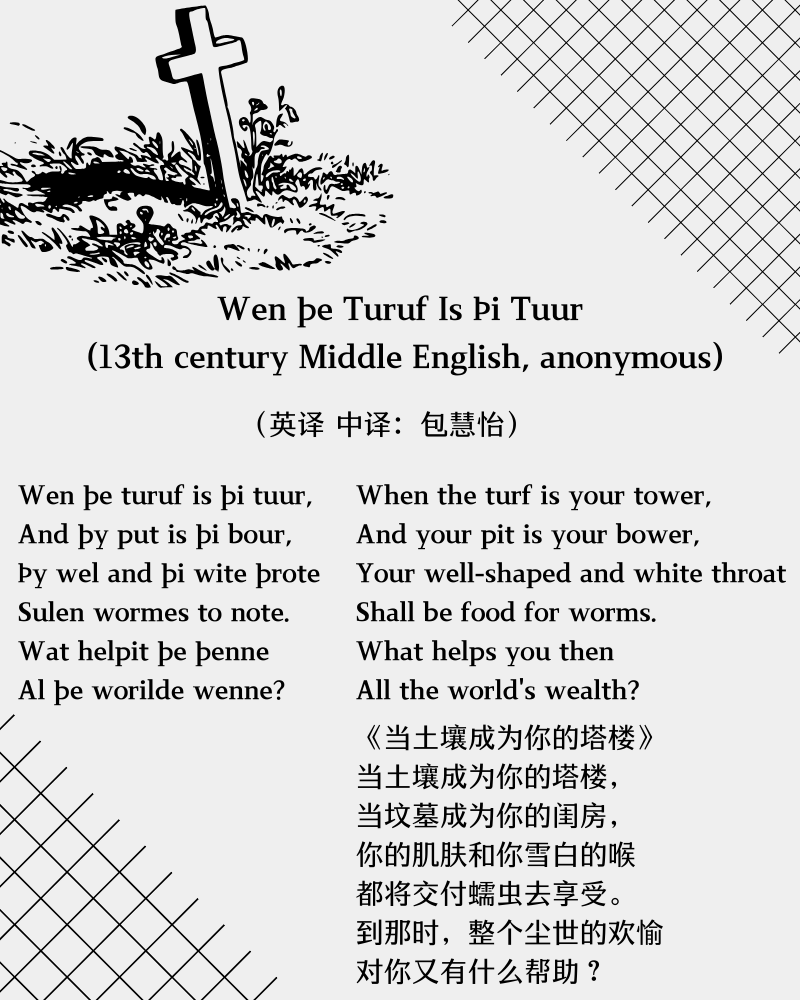

本期节目诗歌:

中古英语短诗《当土壤成为你的塔楼》只有一份手稿存世(Trinity College, Cambridge, MS323, fol. 47v),编写于13世纪下半叶,今藏剑桥大学圣三一学院。本诗是中世纪英国及欧陆盛行的“死亡抒情诗”(death lyric)中一个精湛的典范。死亡及其不可避免性是存在于中世纪人的心灵后景和集体意识中最重要的事件,也深刻地影响了宗教仪式、节日历法、建筑空间、绘画雕刻的发展,渗透到日常生活的方方面面。本诗在形式上是一首准挽歌体,但挽歌的庄重句式和哀伤氛围又与“死后”或曰“尸检式”(post-mortem)的庸常细节形成对照,在短短六行内产生一种可怖的戏剧张力。

《虚空图》Vanitas, by Antonio de Pereda (1632-1636)

Vanitas, by Jan Sanders van Hemessen (1550)

此诗虽短,却继承并发展了好几个贯穿古典时代晚期至中世纪盛晚期的核心文学主题,其中之一就是“鄙夷尘世”母题及其子题“今何在”(ubi sunt)。早在9世纪或者更早,英语文学传统就已在《流浪者》(The Wanderer)这首雄浑悲壮的古英语哀歌中回应了这一子题。“今何在”子题最著名的拉丁文演绎之一是《论人生苦短》(De Brevitate Vitae),更广为人知的标题是《让我们尽情欢愉》(Gaudeamus Igitur),这首欢乐的饮酒歌(goliardic poem)是许多中世纪和近代大学毕业典礼上的必唱曲目:“让我们尽情欢愉/趁青春年少/快活的青春逝去后/忧愁的老年逝去后/土壤会吞噬我们/那些在我们之前来到此世的人们/今何在?”在本节目最后,包老师和桑老师即兴欢歌(误),唱的正是该诗的第一节(拉丁文歌词见后文)。

《死神的胜利》Trionfo della morte, Clusone, Italy, 15th century (On the external wall of the church of Disciplini)

《七宗罪与万民四末》 The Seven Deadly Sins and the Four Last Things, by Hieronymus Bosch (c.1500)

本期节目中,包老师还会串起在巴厘岛登巴萨亲眼见到的时间之象征、兽首卡拉(kala)与中世纪教堂中“小绿人”(Green Man)图像传统的联系。铭记“尘世荣光自此逝”(Hic transit gloria mundi)是为了更好地活在当下,愿我们都能向死而生,视每一日为Ides of March, 好好把握每一个当下。

登巴萨老王宫山墙上的兽首卡拉(Kala head atop the Denpasar Royal Palace gopura), 包慧怡摄

中世纪教堂“小绿人”细节(medieval "Green Man" misericord in Ludlow parish church, Shropshire, England)

本期节目bonus(拉丁文校歌合唱):

术语解释:

@本期主播: 包慧怡、桑阳

@制作人: 张泽熙

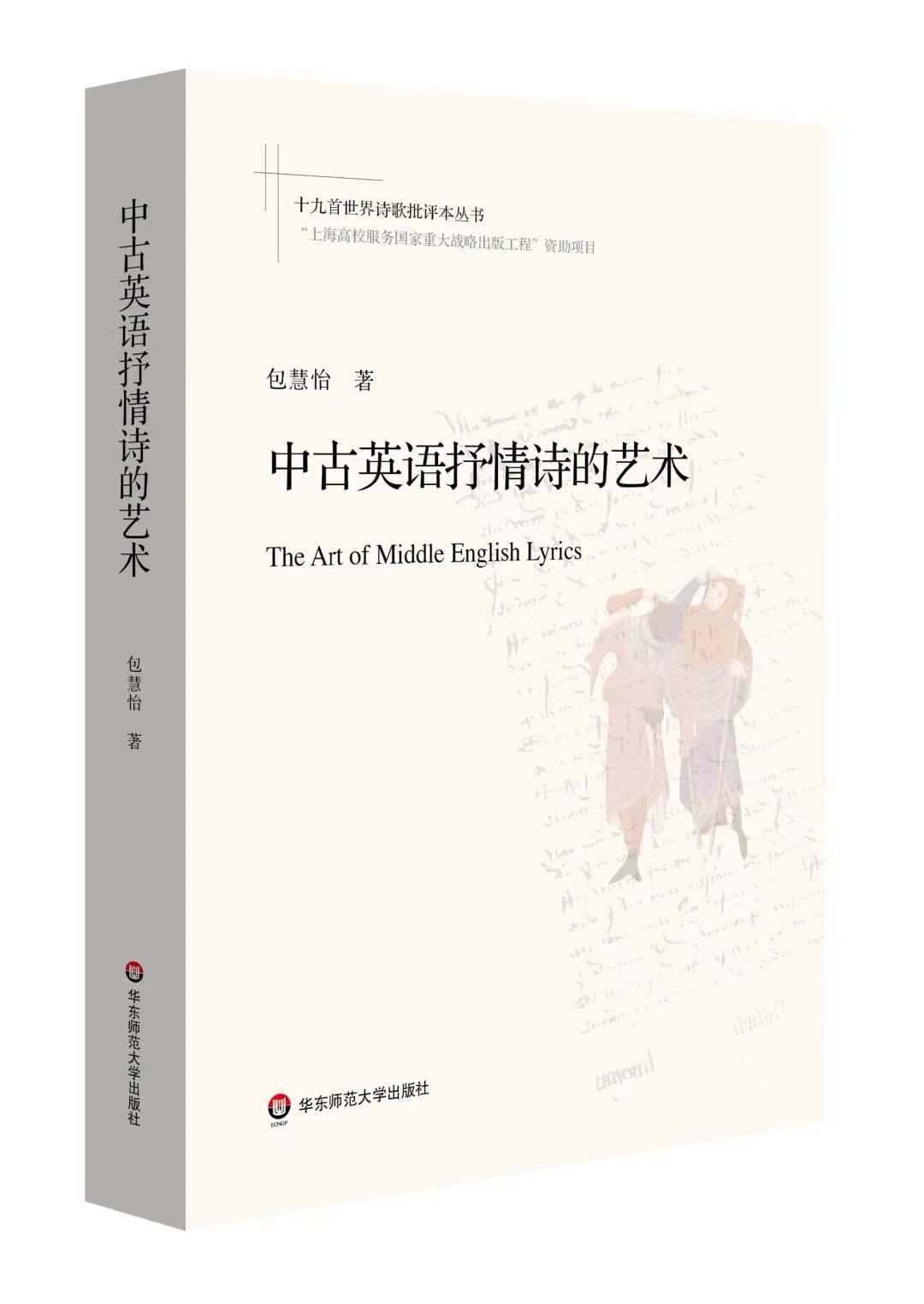

关于死亡抒情诗和中世纪欧洲人的“死亡心理建设”,更多详情可参阅《中古英语抒情诗的艺术》(包慧怡著,华东师范大学出版社,2021):

Die another day! (15th century Book of Hours)

572

572 15

15