387. 这世界"查无此人",我想用文字证明你曾来过

65分钟 · 12324·

12324· 113

113

12324

12324 113

113

HD917275v

2025.3.02

29

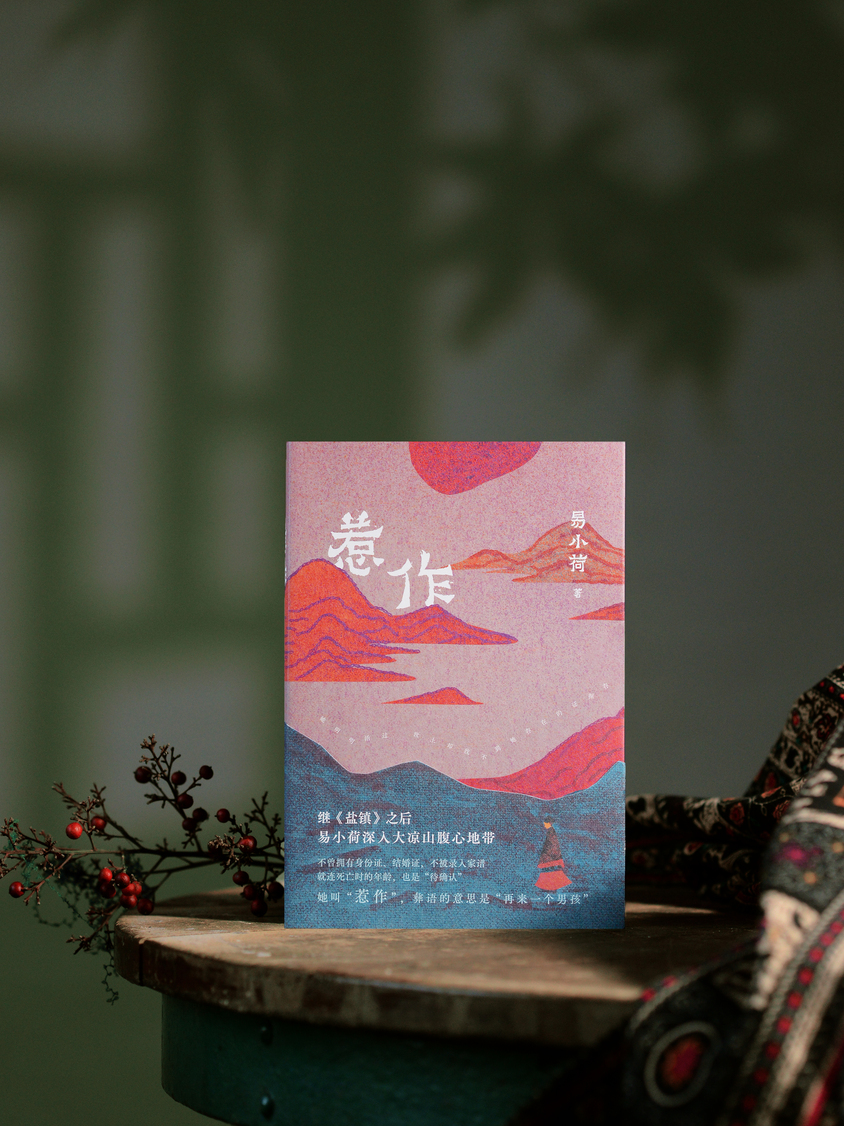

希望每一位听众,能去阅读另外两篇文章,了解不同视角尤其彝族女性对《惹作》这本书的看法,了解彝族女性内在能动性和彝族文化复杂性,并不是易小荷笔下这样单一和狭隘,甚至带着有些文化傲慢和审判。一篇文章可搜索公众号“互惠主义”,文章为《<惹作>以民族志的视角反思阅读非虚构类作品》;另一篇可在豆瓣搜索“”橘子树点亮”所写的《<惹作>书评:在单一叙事背后的“她者”身影》。供大家学习了解。最后,我想说的是,真相永远不可能被还原,何况主角已不在人世,女性也不该成为她人的工具,非虚构真的是“非虚构”吗?

TaOziii:以及公众号 结绳志 最新的一篇:反对不负责任的写作-《惹作》在凉山内外的回声

Maryam:点了

共4条回复56:31 53:50 非虚构不能“合理想象”啊,易老师。她者的心理活动,您怎么想象?您不是在写小说呀。您可以按自己的逻辑排列组合采访到的细节,读者借助您的文本走近她,但您不能代替她说话呀,易老师。您是桥梁,不是过桥的那个人。

作者没说自己写的一切都是事实吧,又不是新闻采访。故事里的事那么久远了,要全部都必须是事实估计就不用写了。

嗯,什么叫“要全部都必须是事实”?什么是事实你觉得呢?这的确是“挑战文学边界的实验之作”,换句话说也是最偷懒的写法:既规避了非虚构写作对事实的严格要求,又规避了小说对叙事艺术的追求(也就是说,既不是非虚构也不是虚构,那请问是什么?)这还只是写作上的问题。她更大的问题是伦理上的,说的人已经很多了,省略。我目前认为这是图书市场的一个新赛道,一种文学快消品。

共4条回复书还没有看,这期采访中,作者谈的一些去大凉山的经历,路途艰险,左边是悬崖,右边是峭壁。还有那些绝美的风景,以及跟大凉山人先期无法达成顺利沟通的经历,我都是非常有感受的。因为我是一个嫁给大凉山人的汉族媳妇,我和彝族老公一起生活20多年,数度去进到大凉山里面。但我至今没办法去完美的总结和概括彝族。

走进大凉山,就仿佛走回了远古,整个大凉山和彝族的这些家族跟支系,是密不透风,坚不可摧的,每个彝族人的血液里都透着他们自己的那种生活观和生存意识,无论他们分散到哪里,做什么。所以说彝族它就像一块儿没有被完全开出来的玉石,你没有办法去概括和形容它是这样还是那样,也不是只有音乐人,旧习俗,落后等等那么片面,有很多人类之初最为珍贵的东西正在或者已经丧失殆尽的好的和坏的,但是是完整的。我就有点吃不下那种感觉,就是不知道从哪里说起,所以我很期待这本书是什么角度切入的。

对作者表示敬意,就像她所说,彝族的文学作品太少了,在我看来,能深入到大凉山生活是有门槛的,无论是体力毅力判断力执行力和见识力,不是随随便便就能行的。

走进大凉山,就仿佛走回了远古,整个大凉山和彝族的这些家族跟支系,是密不透风,坚不可摧的,每个彝族人的血液里都透着他们自己的那种生活观和生存意识,无论他们分散到哪里,做什么。所以说彝族它就像一块儿没有被完全开出来的玉石,你没有办法去概括和形容它是这样还是那样,也不是只有音乐人,旧习俗,落后等等那么片面,有很多人类之初最为珍贵的东西正在或者已经丧失殆尽的好的和坏的,但是是完整的。我就有点吃不下那种感觉,就是不知道从哪里说起,所以我很期待这本书是什么角度切入的。

对作者表示敬意,就像她所说,彝族的文学作品太少了,在我看来,能深入到大凉山生活是有门槛的,无论是体力毅力判断力执行力和见识力,不是随随便便就能行的。

听这一期的时候想到了之前的一个社会新闻,关于一个彝族女性拉姆,她在抖音直播的时候被前夫泼汽油烧死。我去抖音刷了她每一条视频,要么是在山里挖药材、要么是一些很流行的抖音歌曲配一些舞蹈,她还有两个孩子。偶尔会看到一些人评论说她跟前夫离婚后,前夫承诺不再家暴、有时候也会拿两个孩子情感捆绑她,求她复婚,身边的亲戚朋友也会劝她为了两个孩子得复婚。可复婚后还是家暴。他丈夫在他直播的时候泼汽油的原因不得而知,但有人评论她前夫在其他男性在抖音上给她点赞、夸她漂亮的时候就会和她吵架,甚至家暴。

感受到了老师对田野,人文,故事的热爱,听着非常感动😭